Edmond Dulac

0

0

Edmond Dulac

L'auteur

Edmond Dulac (devenu Edmund à son départ pour l’Angleterre en 1904) est un illustrateur né en 1882 à Toulouse. Éloigné de ses aspirations artistiques par sa famille qui le pousse à faire des études de droit, il suit les cours de l’Ecole des Beaux-Arts sur son temps libre. Il entre ensuite à l’académie Julian avant de s’exiler pour l’Angleterre pour obtenir un contrat d’illustrateur. Il travaille alors sur Jane Eyre et les Contes des Mille et une nuits (qui concurrencent Les Aventures d’Alice au pays des merveilles pour Noël 1907, illustrés par Arthur Rackham), La Tempête de Shakespeare, La Belle au bois dormant, des poèmes d’Edgar Allan Poe, Sindbad le marin… Il obtient une réputation de coloriste hors-pair à l’époque de l’expansion du gift book (livre d’étrennes luxueux) : cette illustration de La Reine des neiges est un exemple de la maîtrise dont il fait preuve dans une riche gamme de bleus.

Les Contes d’Andersen illustrés par Dulac paraissent en 1911, durant la période de Noël : vingt-huit aquarelles du livre sont exposées aux Leicester Galleries de Londres et une édition de luxe est imprimée en 750 exemplaires, signés par Dulac, reliés en plein vélin à décor doré et fermés par des rubans de soie.

L'analyse

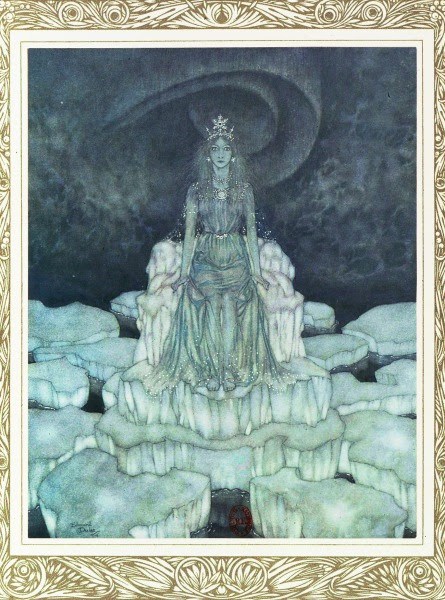

Dulac est un créateur d’atmosphères ; en 1911, il est au sommet de sa « période bleue » et avec ces illustrations, l’artiste entend rendre hommage à l’univers fantastique d’Arthur Rackham. Ici, il travaille sur les transparences par un tamponnage à l’éponge, ajoute souvent des scintillements, évoquant la poussière de fée, principalement sur les vêtements féminins (à gauche, dans la parure, les manches et le bas de la robe). Sa passion pour le détail transparaît dans ses deux images, notamment son goût pour les arts décoratifs si on observe ici les bijoux.

Une reine à l’ancienne

Andersen nous décrit ainsi la scène : « Quand la Reine des neiges habitait le palais, elle trônait au milieu de cette nappe de glace, qu’elle appelait le seul vrai miroir de l’intelligence ».

Dans l’illustration, la Reine est assise sur son trône au centre du lac (qui est au centre de son palais), dont les morceaux de glace sont tous semblables. Le concept de la symétrie comme incarnation de l’ordre, de la logique et du monde des adultes est repris ici par la symétrie de l’image, du personnage, l’unification des tons bleus et gris et l’absence totale de mouvement de la scène. Cet immobilisme retranscrit le silence du personnage et du lieu et fait référence à l’immobilité et au silence du froid et de l’hiver. Rien ne l’entoure à part les aurores boréales au dessus de sa tête : on est bien au « pays de nulle part », le pays des contes.

La Reine est l’incarnation d’un élément intemporel, le froid ; ici, pourtant, elle est tout à fait en lien avec son époque dans sa robe à la mode 1910 : demi-manches transparentes, jupe longue et flottante, ceinture à la taille. Le caractère symbolique du personnage est quant à lui évoqué par ses pieds nus et ses cheveux libres (impensable pour une femme adulte de l’époque et réservé aux sujets artistiques) qui marquent son rapport à la nature et aux éléments.

PJ Lynch, qui a rendu hommage à Dulac dans ses propres illustrations de La Reine des neiges, trouve le personnage très jeune dans cette image : effectivement la pose très rigide, si elle évoque bien l’aspect statique de la Reine, ne fait pas transparaitre l’assurance du personnage. Elle ressemble plutôt à une poupée, particulièrement quand on considère la position peu naturelle de ses mains.

Geneviève Brisac, au contraire, qualifie la Reine ainsi : « hiératique, séductrice, menaçante ». En effet, sa posture et son absence d’expression faciale évoquent les statues assises des pharaons et reines d’Égypte et en font l’image d’un pouvoir royal antique, immémorial. Le regard porté directement vers le lecteur signifie le pouvoir de fascination du personnage.

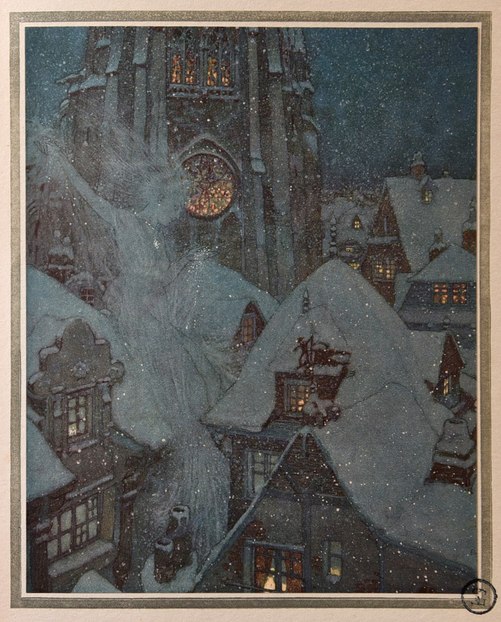

L’évocation du fantastique

Dans cette deuxième image, le lecteur peut voir la Reine des neiges au milieu du monde humain et peut alors percevoir ce qui la rend différente d’eux. Celle-ci fait la taille d’une maison, toujours représentée selon les codes des allégories, ses formes sont visibles sous une robe légèrement transparente. Cette caractéristique rappelle la sensualité et l’ambiguïté du personnage, notamment par rapport à Kay, sur qui elle exerce un pouvoir de séduction. Évanescente, elle se confond avec le paysage, dans une mise en scène qui fait référence à La Nuit de Noël de Gustave Doré.

Le personnage est nettement désigné comme inhumain par sa couleur de peau et son aspect translucide. Les plis de sa robe recouvrent les toits de la même manière que les couches de neige : elle est bien la personnification de cet élément ; le mouvement de son bras suggère une chute douce, semblable à celle des flocons.

Edmond Dulac, illustration pour La Reine des neiges, aquarelle sur papier, 1911

Edmond Dulac, illustration pour La Reine des neiges, 1911

Statue assise d'Hatshepsut, 1450 av. JC

Metropolitan Museum, New-York

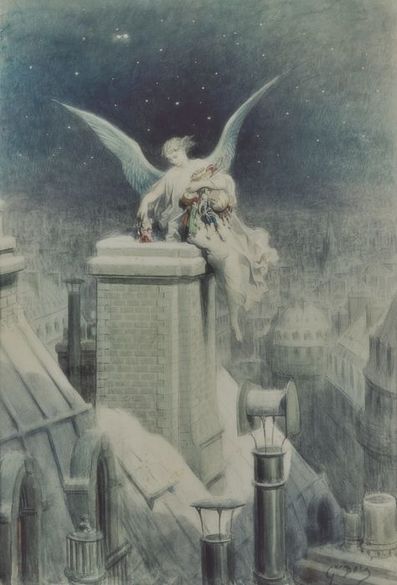

Gustave Doré, La Nuit de Noël, aquarelle et rehauts de gouache, sur traits de crayon, sans date

Musée d'Orsay